最近、部屋にいるとなんだか眠くなったり、集中力が続かなかったりしませんか? その原因、もしかすると二酸化炭素(CO2)の濃度が高くなっているせいかもしれません。

私たちは呼吸によって二酸化炭素(以下CO2)を排出しており、換気が不十分な部屋ではCO2濃度が上昇し、頭痛やだるさを引き起こすこともあります。特に冬場や夏場は、寒さや暑さを避けるために窓を閉め切りがち。では、快適な室内環境を保つためには、どのように換気を行えばよいのでしょうか?

本記事では、CO2濃度を適切に保つための換気方法を、具体的な手順とともにわかりやすく解説します。今日から実践して、健康的な空間を手に入れてください。

この記事の筆者:「うどまる」

沖縄出身。建設業とトラックドライバーを経て、2021年よりブロガー兼Webライターとして活動中。

CO2濃度とは?

CO2濃度は1㎥メートルに含まれるCo2の割合を数値化したもので、「ppm」という単位で表します。厚生労働省の「建築物環境衛生管理基準」によると、通常、室内におけるCO2濃度の基準は1,000ppm以下とすることが理想とされています。

もし、室内のCO2濃度が1,000ppmを超えると、頭痛や眠気、集中力の低下など、健康や作業効率に悪影響を及ぼすことがあります。特にオフィスなどの人が多くいるような場所では、CO2濃度が急速に上昇するため、適切な換気が必要です。

CO2濃度が上昇する原因を知る

室内のCO2濃度が上昇する主な原因は、人間の呼吸によるものです。私たちは呼吸を通じてCO2を排出しており、換気が不十分な空間では、その濃度が徐々に高まります。

特に、窓やドアを閉め切った密閉空間では、CO2が蓄積しやすくなります。また、石油ファンヒーターなどの燃焼型暖房器具の使用もCO2排出の一因です。これらの器具は燃焼過程で大量のCO2を発生させるため、使用時には特に注意しましょう。

さらに、建物の気密性が低い場合、空気の流れが悪くなり、特定の場所にCO2が滞留することがあります。これらの要因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

換気を利用したCO2濃度対策の基本

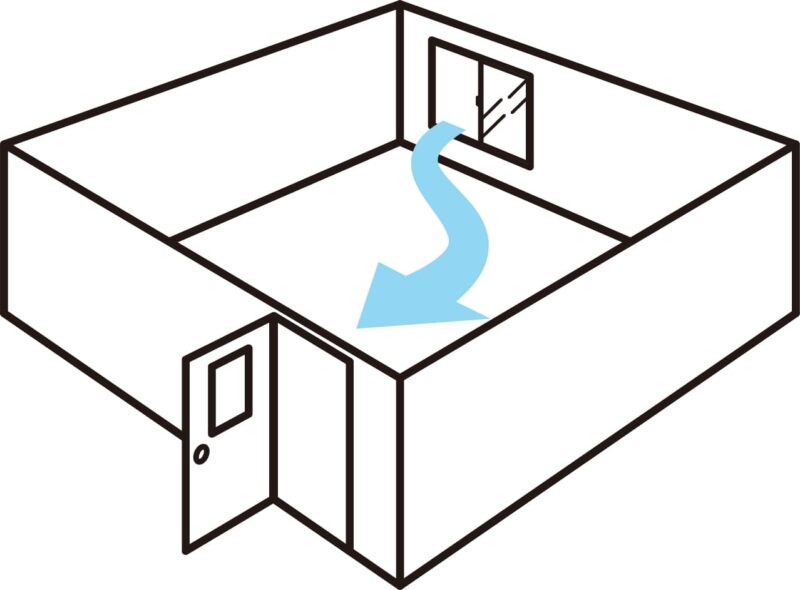

CO2濃度を適切に保つためには、定期的な換気が不可欠です。基本的な対策として、1時間に5~10分程度、窓やドアを開けて空気の入れ替えを行うことが推奨されています。特に、対角線上に位置する2カ所以上の窓やドアを開放することで、効果的な空気の流れを作り出せます。

この際、空気の入り口となる窓は細く開け、出口となる窓を広く開けると、効率的な換気が可能です。

また、室内に窓が1カ所しかない場合は、ドアを開け、扇風機やサーキュレーターを活用して空気の流れを促進すると良いでしょう。これらの基本的な換気方法を日常生活に取り入れることで、室内のCO2濃度を効果的に管理できます。

自然換気と機械換気の使い分け

換気方法には、自然換気と機械換気の2種類があります。自然換気は、窓やドアを開けて外気を取り入れる方法で、風や温度差を利用して空気を循環させます。一方、機械換気は、換気扇や空調設備を使用して強制的に空気を入れ替える方法です。

自然換気はエネルギー消費が少なく、手軽に行える利点がありますが、外部の気象条件に左右されやすいという欠点もあります。一方、機械換気は天候に関係なく安定した換気が可能ですが、電力を消費するため、ランニングコストが発生します。そのため、季節や天候、室内の状況に応じて、これらの方法を適切に使い分けるようにしましょう。

例えば、春や秋の穏やかな気候の時期には自然換気を活用し、夏や冬の極端な気温の時期には機械換気を併用するなど、臨機応変な対応が求められます。

CO2濃度が人体に与える影響

室内のCO2濃度が上昇すると、私たちの健康や日常生活にさまざまな影響を及ぼします。おもに眠気や頭痛、集中力の低下などを引き起こし、作業効率や生活の質を損ない、最悪は病気に罹かったり生命の危機にさらされる可能性も否定できません。

二酸化炭素中毒の症状とリスク

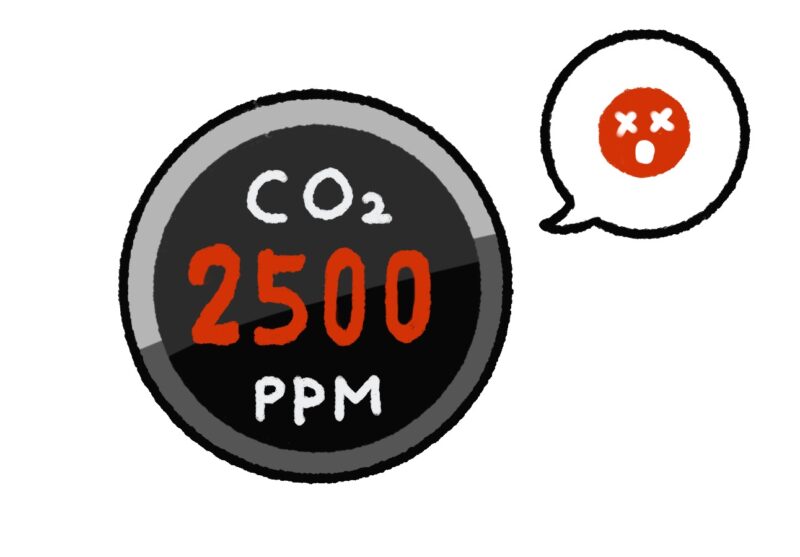

CO2は通常、空気中に約400ppm含まれていますが、密閉された空間や換気が不十分な環境では、その濃度が急速に上昇することがあります。CO2濃度が上昇すると、以下のような症状が現れることがあります。

・1,000~1,500ppm:眠気や軽い頭痛、集中力の低下が見られることがあります。

・2,000~5,000ppm:頭痛、眠気、倦怠感、注意力散漫、心拍数の増加、吐き気などの症状が現れることがあります。

・5,000ppm以上:長時間の曝露で健康被害が生じる可能性があり、作業環境としての許容限界値とされています。

・10,000ppm以上:呼吸数の増加や体調不良が発生し、生命のリスクも高まります。

・30,000ppm以上:数分から数十分の吸入で、過呼吸、頭痛、めまい、悪心、知覚の低下などが生じます。

・70,000ppm以上:意識の消失など生命の危険が生じます。

これらの症状は、CO2濃度の上昇に伴い、重篤化する傾向があります。特に高濃度のCO2に曝露されると、意識喪失や呼吸停止など、生命に関わる深刻なリスクが生じるため、注意が必要です。

眠気や頭痛を引き起こすメカニズム

室内のCO2濃度が上昇すると、人体に様々な影響を及ぼします。私たちの体は通常、呼吸を通じて酸素を取り入れCO2を排出するという重要なバランスを保っています。しかし、室内のCO2濃度が高くなると、このバランスが崩れ始めるのです。

まず、周囲のCO2濃度の上昇により、体内への十分な酸素供給が妨げられ、血中の酸素濃度が低下することになります。この「低酸素状態」により、脳が必要とする酸素が不足し、眠気や集中力の低下、頭痛といった症状が現れてきます。

また、体内のCO2濃度上昇に対して、体は自然と呼吸を速めて対応しようとするでしょう。この反応により過呼吸状態に陥ることがあり、めまいや吐き気を感じる可能性があります。さらに、CO2には血管を拡張させる作用があり、これも頭痛の原因となることが明らかになっています。

健康と快適生活のためのCO2濃度管理

健康で快適な生活を維持するためには、室内のCO2濃度を適切に管理することが重要です。一般的に、室内のCO2濃度は1,000ppm以下に保つことが推奨されています。このレベルを超えると、前述のような健康への影響が現れる可能性があるため、注意が必要です。

効果的なCO2濃度管理の基本は、定期的な換気です。特に、密閉された空間や人が多く集まる場所では、CO2濃度が急速に上昇するため、1時間に5~10分程度、窓やドアを開けて新鮮な空気を取り入れることが推奨されます。また、換気扇や空気清浄機などの機器を活用することで、室内の空気質を改善し、CO2濃度の上昇を防ぐことができます。

さらに、CO2濃度をリアルタイムで監視するためのセンサーやモニターを導入することも効果的です。これにより、CO2濃度の上昇を早期に検知し、適切なタイミングで換気を行うことが可能になります。

日常生活の中でこれらの対策を取り入れることで、CO2濃度の上昇による健康リスクを低減し、快適な室内環境を維持することができます。特に、在宅勤務や長時間の室内活動が増加している現代において、CO2濃度の管理はますます重要となっています。

室内のCO2濃度の適切な基準

室内のCO2濃度は、私たちの健康や快適さに大きく影響します。適切なCO2濃度を維持することで、集中力の低下や頭痛などの不調を防ぐことができます。では、室内の適切なCO2の基準はどれぐらいなのでしょうか。

理想的な濃度目安と基準値の比較

一般的に、室内のCO2濃度は1,000ppm以下が望ましいとされていますが、この値を超えると、眠気や集中力の低下、頭痛などの症状が現れる可能性があります。日本の建築物衛生法では、室内のCO2濃度を1,000ppm以下に保つことが推奨されています。

一方、文部科学省が定める学校環境衛生基準では、教室内のCO2濃度を1,500ppm以下としています。このように、用途や環境によって基準値が異なる場合があります。

各国の基準値とその背景

日本以外の国でも、室内のCO2濃度に関する基準値が設定されています。例えば、ドイツ連邦環境庁は、CO2濃度を以下のように分類しています。

- 1,000ppm以下:無害

- 1,000~2,000ppm:有害性が上昇

- 2,000ppm以上:許容できない

また、シンガポール環境省や中国香港特別行政区などのアジア諸国でも、室内のCO2濃度を1,000ppm以下に保つことが推奨されており、これは日本の建築物衛生法を参考にしているとされています。

このように世界で共通して言えるのは、室内のCO2濃度を1,000ppm以下に維持することが、健康で快適な生活環境を保つために重要であるということです。

家庭でCO2濃度を測定する方法

自宅のCO2濃度を適切に管理することは、健康的で快適な生活環境を維持するために重要です。この章では、家庭でCO2濃度を測定し、効果的な換気を行うための方法を解説します。

CO2モニターの選び方と設置ポイント

・検知方式の確認:CO2モニターにはさまざまな検知方式がありますが、精度と信頼性の観点から、非分散型赤外線吸収法(NDIR方式)を採用した製品がおすすめです。

・機能の確認:測定範囲や精度、アラーム機能、データ記録機能など、自分のニーズに合った機能を持つ製品を選びましょう。

・設置場所:ドアや窓、換気口から離れた場所に設置します。また、人から少なくとも50cm以上離れた位置に配置することで、正確な測定が可能です。

・環境条件:直射日光や高温多湿の場所を避け、安定した環境で使用してください。

測定結果を活用した適切な換気タイミング

CO2モニターの測定結果を基に、効果的な換気を行いましょう。

- 基準値の確認:一般的に、室内のCO2濃度は1,000ppm以下が望ましいとされています。この値を超えると、眠気や集中力の低下などの症状が現れる可能性があります。

- 換気のタイミング:CO2濃度が1,000ppmを超えたら、窓やドアを開けて換気を行いましょう。特に、対角線上にある2カ所の窓を開けると、効果的な空気の流れが生まれます。

- 継続的なモニタリング:CO2モニターを活用して、室内の空気質を常にチェックし、適切なタイミングで換気を行う習慣を身につけましょう。

測定データの管理と改善方法の確認

CO2モニターのデータを活用して、室内環境の改善に役立てましょう。

- データの記録:測定結果を定期的に記録し、CO2濃度の変動パターンを把握します。

- 問題点の特定:特定の時間帯や活動によってCO2濃度が上昇する場合、その原因を特定し、対策を検討します。

- 改善策の実施:換気回数の増加や、空気清浄機の導入など、データに基づいた具体的な改善策を実施しましょう。

これらの取り組みにより、家庭内のCO2濃度を適切に管理し、健康で快適な生活環境を維持することができます。

オフィスやテレワーク環境でのCO2対策

オフィスやテレワーク環境において、室内のCO2濃度が上昇すると、眠気や集中力の低下、頭痛などの症状が現れ、生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。

適切なCO2対策を講じることで、快適で効率的な作業環境を維持できます。

仕事の効率と集中力を高める換気方法

効果的な換気を行うためには、空気の「入口」と「出口」を確保し、空気の流れを作ることが重要です。具体的には、対角線上に位置する2カ所以上の窓やドアを開けることで、効率的な換気が可能になります。

窓が1カ所しかない場合は、ドアを開けて空気の流れを作ると良いでしょう。また、1時間に5分間の換気を2回以上行うことで、室内の空気を適切に入れ替えることができます。

サーキュレーターや換気扇の活用法

窓を開けるだけでは十分な換気が難しい場合、サーキュレーターや換気扇を活用することで、室内の空気循環を促進できます。サーキュレーターを窓の近くに配置し、外気を取り入れる方向に風を送ることで、効率的な換気が可能です。また、換気扇を常時稼働させることで、室内のCO2濃度を低く保つことができます。

24時間換気システムの導入メリット

24時間換気システムを導入することで、常に新鮮な空気を取り入れ、室内のCO2濃度を適切に維持できます。これにより、シックハウス症候群の予防や、カビや結露の防止にも効果があります。

特に高気密・高断熱の住宅やオフィスでは、24時間換気システムの導入が推奨されます。ただし、電気代やメンテナンスの手間が増える可能性があるため、導入前に十分な検討が必要です。

オフィスなど大勢の人がいるような場所では、長時間窓を閉めているとあっという間にCO2濃度が上がってしまいます。

そのため、こまめに窓を開けて空気の入れ換えをするのがベストですが、環境的に窓が開けられない場所では、24時間換気システムを導入することが必須となります。

部屋の中の空気を自動的に循環させて、常にきれいな空気を入れ替えるための設備。2003年の建築基準法改正で、それ以降に建設される住宅や建物に設置が義務付けられています。

24時間換気システムには以下の3種類の方法があります。

・第一種換気:給気口と排気口の両方に機械を使って換気する

・第二種換気:排気口には換気扇を設置せず、給気口にだけ機械を設置して換気する

・第三種換気:排気のみ機械を設置し、自然給気で空気を循環させる

換気以外のCO2濃度の下げ方

室内のCO2濃度を適切に管理することは、健康的で快適な生活環境を維持するために重要です。換気以外にも、CO2濃度を下げる効果的な方法があります。

観葉植物を使った自然なCO2吸収

観葉植物は光合成を通じてCO2を吸収し、酸素を放出します。室内に適切な種類と数の植物を配置することで、自然なCO2削減が期待できます。

特に、サンセベリアやポトスなどは室内でも育てやすく、CO2吸収効果が高いとされています。ただし、植物のCO2吸収量は限られているため、他の対策と組み合わせて活用することが効果的です。

エアコンと湿度調整による空気循環

エアコンの中には、換気機能を備えた機種があります。これらのエアコンを使用することで、室内の空気を循環させ、CO2濃度の上昇を抑えることが可能です。また、適切な湿度管理も重要で、湿度を適切に保つことで、空気の質を向上させることができます。

特に、湿度が高すぎるとカビやダニの発生リスクが増加し、低すぎるとウイルスの活動が活発になるため、湿度計を使用して適切な湿度(40~60%)を維持しましょう。

発生源を抑える掃除と定期メンテナンス

室内のCO2濃度を抑えるためには、CO2の発生源を減らすことが効果的です。例えば、石油ファンヒーターやガスコンロなどの燃焼器具はCO2を発生させるため、使用を控えるか、使用後に十分な換気を行うことが推奨されます。

また、エアコンや換気扇のフィルターを定期的に掃除・交換することで、機器の効率を維持し、空気の質を保つことができます。

さらに、室内の清掃を定期的に行い、ホコリや汚れを取り除くことで、空気の流れを妨げる要因を減らし、CO2濃度の上昇を防ぐことができます。

これらの対策を組み合わせて実施することで、換気以外の方法でも室内のCO2濃度を効果的に下げ、健康で快適な生活環境を維持することが可能です。

CO2濃度の上昇を防止する日常の対策

日常生活の中でCO2濃度の上昇を防ぐためには、以下のような生活習慣の見直しや効果的な換気、温度・湿度の適切な管理が重要です。

効果的な窓の開閉と通り道の確保

室内のCO2濃度を下げるためには、窓を開けて換気することが不可欠です。窓を開ける際には、対角線上にある2カ所の窓を同時に開けることで、空気の流れが生まれ、効率的な換気が可能になります。この方法は、室内の空気を短時間で効果的に入れ替えるのに役立ちます。

また、窓を開ける時間帯も考慮しましょう。外気温が比較的高い日中に窓を開けることで、室内の温度低下を最小限に抑えつつ換気が行えます。冬場の換気では、1時間に5分程度の窓開けを2回行うことが推奨されています。

生活習慣の改善で発生源を最小化

日常生活におけるCO2の主な発生源は、人の呼吸や燃焼器具の使用です。特に、石油ストーブやガスファンヒーターなどの燃焼器具は、使用時に大量のCO2を排出します。これらの暖房器具を使用する際は、適切な換気を行うことが重要です。また、エアコンや電気ストーブ、オイルヒーターなどの電気式暖房器具を活用することで、CO2の発生を抑えることができます。

さらに、室内での喫煙や大量の観葉植物の配置もCO2濃度の上昇に寄与する可能性があります。喫煙は控え、観葉植物の配置も適切に行いましょう。

温度と湿度のバランスを保つコツ

室内の温度と湿度の適切な管理は、CO2濃度の上昇防止だけでなく、快適な生活環境の維持にも重要です。一般的に、室内の温度は18℃以上、湿度は40~60%に保つことが推奨されています。

湿度が高すぎると結露やカビの原因となり、低すぎると乾燥による健康被害が生じる可能性があります。加湿器や除湿器を活用し、適切な湿度を維持しましょう。また、サーキュレーターを使用して室内の空気を循環させることで、温度と湿度のムラを減らし、快適な環境を作ることができます。

これらの日常的な対策を取り入れることで、室内のCO2濃度の上昇を防ぎ、健康で快適な生活環境を維持することが可能です。

効率よく換気するための工夫

室内の空気を効率的に入れ替えることは、快適で健康的な生活環境を維持するために重要です。以下に、効率よく換気するための方法を3つ紹介します。

対角線上の窓を使った換気の流れ作り

室内の空気を効果的に入れ替えるためには、空気の通り道を確保することが重要です。具体的には、部屋の対角線上に位置する2か所の窓を同時に開けることで、空気の流れが生まれ、効率的な換気が可能になります。

この方法により、部屋全体の空気を短時間で効果的に入れ替えることができます。

扇風機とサーキュレーターの適切な稼働方法

窓の配置や外部の風の状況によっては、自然な空気の流れだけでは十分な換気が難しい場合があります。そのようなときは、扇風機やサーキュレーターを活用することで、室内の空気循環を促進できます。

例えば、窓が1つしかない部屋では、窓を開けて扇風機を窓の外に向けて配置し、室内の空気を外に排出することで、新鮮な空気の流入を促すことができます。

また、サーキュレーターを使用して室内の空気を循環させることで、温度や湿度のムラを減らし、快適な環境を維持することも可能です。

30分ごとの短時間換気の効果

定期的な換気は、室内の空気質を維持するために欠かせません。特に、30分ごとに5~10分程度の短時間換気を行うことで、室内のCO2濃度や湿度を適切にコントロールできます。

この方法は、エアコン使用時にも効果的で、室温の急激な変化を防ぎながら新鮮な空気を取り入れることができます。また、短時間の換気を頻繁に行うことで、ウイルスや細菌の拡散リスクを低減し、健康的な室内環境を保つことができます。

これらの工夫を日常生活に取り入れることで、効率的な換気が可能となり、快適で健康的な室内環境を維持することができます。

CO2濃度に関する最新技術と導入事例

近年、室内のCO2濃度を適切に管理するための最新技術が注目されています。これらの技術は、快適で健康的な環境を維持し、省エネルギーにも寄与します。

この章では、自動換気システム、スマートモニター、そして住宅やオフィスでの成功事例を紹介します。

自動換気システムとその効果

自動換気システムは、室内のCO2濃度をセンサーで検知し、適切な換気を自動的に行う仕組みです。例えば、グリーンコアテックの「CO2BOT」は、CO2濃度が上昇すると自動で換気扇を作動させ、濃度が下がると停止することで、常に低い感染リスクの状態を保ちます。このようなシステムにより、手動での換気操作が不要となり、冷暖房の効率化にもつながります。

また、三菱電機のCO2センサーは、室内のCO2濃度に応じて換気風量を自動制御します。これにより、必要なときに必要な分だけ換気を行い、外気導入を最適化して空調負荷を軽減します。このような自動制御により、省エネルギー効果が期待できます。

このように、自動換気システムには様々なタイプが揃っているので、使用環境に合わせて導入することをおすすめします。

スマートモニターで数値を常にチェック

CO2濃度をリアルタイムで監視するスマートモニターの導入は、室内環境の管理に役立ちます。CO2センサーと連動して換気扇やエアコンの換気機能が自動的に働くことで、省エネにも貢献します。

また、スマートホームシステムと接続することで、外出先からも室内のCO2濃度を確認・管理することが可能です。

さらに、オフィス環境では、CO2濃度センサーを設置し、室内のCO2濃度を測定することで、換気のタイミングを適切に判断できます。一定の濃度を上回ると通知されるシステムを導入することで、効果的な換気が可能となります。

オフィスでの成功事例の紹介

SREホールディングスの「博多駅前パークサイドビル」では、テナント専有部にCO2濃度やPM2.5を計測できるセンサーを設置し、執務室内の快適性をモニタリングしています。これにより、室内環境の質を高め、省エネルギー性能の向上にも寄与しています。

また、グローバル電子の「スマートオフィスセンサーシステム」は、オフィス内に設置した複数のセンサーからの信号で照明、空調、換気を自動で最適制御します。これにより、快適で安全な室内環境を保ち、オフィスの生産性を高めることができます。

これらの最新技術と導入事例を参考に、CO2濃度の適切な管理を行うことで、快適で健康的な環境を維持し、省エネルギーにも貢献できます。

適度なCO2濃度を保ち、健康で快適に過ごそう

室内のCO2濃度が高まると、倦怠感や眠気、集中力の低下など、健康や快適性に悪影響を及ぼすことがあります。 そうならないためにも、適切な換気を行い、常に新鮮な空気を入れるような工夫が必要です。窓を開けることはもちろん、24時間換気システムの導入や観葉植物を配置するなどして環境に応じて換気することが大事です。

また、CO2モニターを活用して室内の空気質を常にチェックし、必要に応じて換気を行うことも効果的です。これらの対策を日常生活に取り入れることで、健康で快適な生活環境を維持しましょう。

コメント